- 积分

- 8738

- 注册时间

- 2016-7-12

- 最后登录

- 2026-1-26

- 在线时间

- 5802 小时

TA的每日心情 | 衰

2021-1-19 17:24 |

|---|

签到天数: 1267 天 [LV.10]以坛为家III

书库警部

- 积分

- 8738

- UID

- 39177

元宝 元宝- 9322 个

金币 金币- 4961 枚

热度 热度- 1223 ℃

魅力 魅力- 1459 点

贡献值 贡献值- 35 点

玫瑰 玫瑰- 7 朵

|

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册关闭

×

本帖最后由 xunwoji 于 2018-3-13 09:48 编辑

. @+ c) K0 ~+ ]; H0 t

0 m0 q$ { l0 V, i* ^

$ F f9 P! v$ c- a

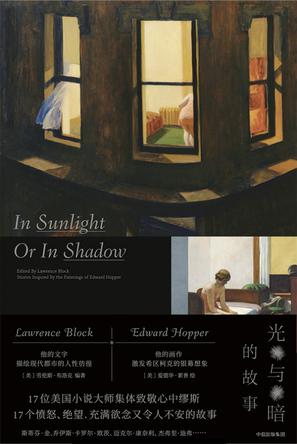

+ \6 c& z3 x" `5 v- M$ f1 p! o( y8 x光与暗的故事8 N; p' u" R+ x5 ^) X8 B

作者: [美] 劳伦斯·布洛克 编著 / [美] 爱德华·霍普 绘 + ?$ P' m; @! _0 c9 l3 Z

出版社: 中信出版集团

( P! Q8 }6 d$ ~) q8 W出品方: 中信·大方4 `$ R; |- ]) y# k0 k& d$ B1 w9 ~

原作名: In Sunlight or In Shadow

0 `# P# @6 @4 l- T6 E译者: 曹雷雨 / 刘洲 / 刘玉静 % R8 j2 @* i, ~% ]' _

出版年: 2018-1

; O" b r5 U# y# E; q页数: 376 V2 I- r: m" B$ q' a

定价: 68

; I3 Y- G/ j. j7 y装帧: 平装: c4 b& G3 u: g/ ^: L+ N7 P6 T

ISBN: 9787508682709

4 J: R8 j* n A) D# R) M* ?

/ x# z- e6 a% Y( D/ z- G6 o ?7 g内容简介

! p# r- e" a' a% w* I' `& j17幅全彩的霍普绘画+17个小说大师的短篇故事。$ Q# ?8 h5 G2 A, G3 S9 ?, e' v

劳伦斯·布洛克是爱德华·霍普的粉丝,他和同样痴迷霍普画作的电影导演希区柯克一样,为霍普画中深入骨髓的孤独与寂寥所痴迷。布洛克因此邀请了16位美国当代最著名的畅销小说家,连同他自己一起,为霍普的17幅最为人所知的画作各写了一个短篇小说,集结成册包含17个故事的短篇小说集。+ @' q8 }) s2 b; Z N- ?

4 c+ H: W! b: L$ W6 y$ c作者简介 3 Z) p- t3 g d; g

斯蒂芬·金(Stephen King):悬疑类畅销小说作家。# u% d4 {7 ~3 Z: |" h

乔伊斯·卡罗尔·欧茨(Joyce Carol Oates):国艺术与文学学会成员,获得过布莱姆·史铎克奖、国家图书奖。

. f, x# _+ w; f$ r* l劳伦斯·布洛克(Lawrence Block):美国推理小说作家,当代美国硬汉派侦探小说大师。# @; g& i* G9 Z

迈克尔·康奈利(Michael Connelly):美国当今最具影响力的推理犯罪小说家之一,获爱伦·坡奖、安东尼奖,尼罗·伍尔芙奖、夏姆斯奖、马耳他之鹰奖等各大推理小说奖项。

6 K2 v1 P Y7 j3 r7 t: x杰弗里·迪弗(Jeffery Deaver):《人骨拼图》作者,作品被翻译成25种语言,遍布150多个国家。

, k! K/ ~7 h: ~" | m% T% _盖尔·莱文(Gail Levin):纽约市立大学柏鲁克分校特聘教授,研究爱德华·霍普的权威。

7 p( ]) k% f+ ` p! _5 u罗伯特·奥仑·巴特勒(Robert Olen Butler):《奇异山的香味》(A Good Scent from a Strange Mountain)获1992年普利策小说奖。; ~* [( H( ]; }. h$ N; ~

梅根·阿博特(Megan Abbott)爱伦·坡奖得主。

, r' T! W, _ y. y: Q6 P克里斯·奈尔斯科特(Kris Nelscott):获得过希罗多德大奖的最佳历史推理小说奖。

- j- h- U6 i" ~' \! \1 I

4 ~% Z9 ^# f9 l H% q+ x

/ n6 E- A- Z! h7 @写在前面的废话:说来有点惨烈,前几日晚上去万圣站着读完了这本集子,这两天终于放假了,发了罗斯·麦克唐纳的两本TXT后,我花了两天两夜写完这篇长评(外加东施效颦,根据没作品的那幅《科德角的清晨》写了一则短篇小说,另附文发出)。加起来近1.5万字。也是好久没这么勤劳,身体都吃不消了。( f+ j: P/ E/ l; Y8 P

这本不算是侦探短篇集,虽然里面有些侦探小说大家写的侦探悬疑小故事。不喜可以忽略。0 m( b1 t% J% W& x7 S! g! K

& B( x( b! R7 |5 U

回帖有奖励2个元宝,每人最多可获得3次,中奖率80%' Y/ v- i) k5 m( K

大家也可以去豆瓣我的书评https://book.douban.com/review/9139148/ 欢迎探讨批评。, D2 k: n: o& \9 M% y2 [& D

, d/ e5 W0 X0 p. v B+ ]' J1 g

2 {8 J- U' a- R 我们都爱霍普様' Z: Y/ Z ~' @; j8 g. G

- q4 G4 \2 z# ]3 v, u

这本《光与暗的故事》是劳伦斯·布洛克编著的一本短篇故事集。布洛克是爱德华·霍普的忠粉,他总能感觉到霍普画作蕴含着深刻的孤独和巨大的叙事力量。然后他有了一个绝妙的点子:由自己做主编,接着去邀请那些热爱霍普画作的作家,每人以一幅霍普名画为题材创作一个短篇故事。光有这个想法也是醉了,没想到一呼百应(美国人是多么“热爱霍普”xian de wu liao),那些名家大咖纷纷欣然撰文,于是有了这本书,18幅霍普绘画+17个短篇故事。

, K% e8 o# R( i/ c% i7 ]) f" f" T 我之前对霍普并不是特别熟悉,也只是偶尔在别人的书上看到过那些光影分明、色彩鲜艳的如好莱坞电影海报般的插图。然后是读了菲利普·贝松的《情感淡季》(那也是引进的几本贝松小说中我最钟意的一册),据说其灵感来自霍普的名画《夜游者》,小说本身也在某种程度上还原了画中的人物、构图和某种情绪,节奏舒缓细腻,情节展开尤为节制,又往往旁逸斜出,这真是只有久久审视过霍普的画作后才能领悟的——作者说过:“……当我把它(《夜游者》)挂在屋子里后,我觉得它出奇地熟悉。我迫不及待地想要讲出红裙女人,以及她身边的三个男人,还有科德角一家咖啡馆的故事。是的,这在一瞬间变得非常清晰。”/ g% | A3 A: P. ~2 u+ Z, e+ ~

我也至此喜欢上霍普。就拿这幅《夜游者》来说,构图的详略,光影的明暗,人物关系的若有似无,可以看到整个画面的重点在右侧被包围的咖啡馆内,而观者的目光被横亘的街道与店面玻璃所形成的水平线排斥,它就像漫无目的的夜游者在窥视这个世界。看画的人一面被画面排斥,一面强烈地想要一窥究竟。于是看画的人就成了画面中未曾描绘的那个人,他得以进入图画的故事。而他去看这个动作又把画面重新打开还原,有了新的情绪,新的故事。比如,我看到的是一个悬疑故事,“溪云初起日沈阁,山雨欲来风满楼。”谍影重重,马上就要发生点什么似的;贝松看到的是一个爱情故事,“无可奈何花落去,似曾相识燕归来。”事情早在开始前就结束了,再来只是“情感淡季”了(可以想象贝松在文中剔除了作者声音,难道不是在引导读者去聆听,而且语气中似乎带着某种加缪后期小说中沉默的倾听者的感觉)……可以想见,这样一幅画作中所包含的巨大的叙事张力。

$ t- }) {/ I$ u( h 好像又扯远了。我的意思是,我很欣慰有人来为霍普的画写故事,虽然让那些名流大家做“看图说话”有点大材小用,但还是应该欢喜的。就像布洛克在序言中所说“霍普既不是一位插画师也不是一位叙事画家。他的画作并不讲故事。这些作品只是(势不可当地)暗示,其中有故事,有待被讲述。他给我们展示了一个永恒的瞬间,它被安置在画布上,显然有过去还有未来,但我们要靠自己来发现它。”% A, e) y& k$ r/ [5 J; Q

$ f0 z0 ?! }/ S, _% i' O, Z4 M

& [ X, o; I* @5 R# Z I《脱衣舞娘》(The Girlie Show,1941). f( K% Y& @, t

这幅画我是第一次看到,场景的特殊性和视点的单一,或许比较容易让人忽视背后的故事性;或者说,它有一个很有噱头的场景,这个场景本身就是故事了,写故事的人一不小心会把这个故事写成“事故”。

L) e. o/ f, I8 Q% `3 h8 F 作者梅根·阿博特是位年轻的女性作家(恕我孤寡没听说过),似乎曾得过一次爱伦坡奖最佳初版平装。她把这个小故事写的非常精彩。单线叙述,快速展开,矛盾激化暴发后留了一个黑色电影般的结尾,巧妙地避开了媚俗的部分,让叙述底气十足了。也让我重新领悟了这幅画。正如封底的评论所说“在《脱衣舞娘》中,霍普捕捉到了她的不安和脆弱,梅根·阿博特捕捉到了她的悲伤和支撑她继续表演的强韧力量”。另外,文中的几处心理暗示处理得很棒,比如:她回忆起“许多年前保留球馆隔壁球道上有个眼睛黑亮的女人,伸出胳膊递给波琳一个鲜红的保龄球,她修长的手指插在球孔中。我帮你暖过了。”1 I- Q2 \, g* d7 s# l9 o; Q7 s

0 S. @- S- G, R8 ]$ a' t* e

7 h1 X! ^+ S5 a: i3 ] II夏夜(Summer Evening,1947)

: A4 w8 e2 ^$ h% I) Z' V- ~. z 画作非常简单,一对青年男女在房前的门灯下彻夜长谈。可能是一整个夏夜,但相对于漫长的人生,它似乎更像是个决定性瞬间。画面依然是霍普熟悉的那种内外分明,但没有出现被评论家和电影导演纷纷引以为赞的斜曲光影。因为光源来自室内(门廊下,或者叫半室内?),将大部分构图和人物全包含进去,留有右侧作为黑夜的暗影,呈现的是几乎完全的黑暗。人物依靠黑暗,面朝光源,暗示了某种事件得以澄清——我第一眼看上去想到的是秘密的曝光,比如丈夫的出轨。1 H$ D! @9 Z: {, u. \ Z

小说本身讲的非常讨巧(随便说一句,作者吉尔·D.布洛克,何许人没听说过),一个欧·亨利会讲的幽默温暖的故事,直到读完才了解篇名《卡罗琳的故事》何意,这个故事确实涉及到一个秘密,它讲述的是多年以后,这个秘密反哺自身,令其丰润起来。双视角切换的叙事也是用了心思了。

* Q$ |+ {, ?/ f3 b% J: ` N# R+ _, [/ X g

1 {+ A# V9 n' v! b3 Q) R1 M* i9 A 1 {+ A# V9 n' v! b3 Q) R1 M* i9 A

III蓝色之夜(Soir Bleu,1914)

" W7 N7 b$ ~( A8 |. z% t) j 这是早期的非典型的霍普作品,表现了其对巴黎的追念,据说灵感来自保尔·魏尔伦的《白色的月》:“……宁静/广柔而温馨/仿佛落自/美丽的天庭/星闪在天上……”日落不久,月光下万物一片静谧,华灯初上,各色辉映,人群也仿佛为这静谧而生。画中夜色那有层次的蓝,就像罗伯特·奥伦·巴特勒的同名短篇里写的“从午后的蔚蓝到黄昏的普鲁士蓝”。

# _8 w& k+ r3 L& c" n2 U 这位曾凭借《奇山飘香》夺得普利策文学奖的短篇小说大师真会讲故事,将一个奥赛罗式的悲剧讲的充满异域味道和狂欢气质。当文中写到正准备偷情的老婆(索朗热)发现老公的存在,还在索吻的情夫(勒克莱尔)有所察觉而停下来,一瞬间空气都静止了,两人仿佛在为作画摆好姿势……我反而笑得停不下来。7 \( k( s) o5 Y4 e

5 z, x P, h" l

1 T. R+ n4 E+ R# F x0 ~6 I* \8 k: F IV 酒店大堂(Hotel Lobby,1943)) i9 w7 [) {/ \" q4 ]

这是名作《夜游者》之后一年的作品,同样表现了封闭空间内几个对立而疏离的人物,主体部分的三个人呈现出黄金比例般的构图,真是绝赞,让人心里疯狂打call;右侧角落里的人(门房?酒店接待员?)则更多了一种窥视的挑衅,就像《夜游者》里橙色墙上的左边数第二个窗内若有若无的人影。我想二者的作用相似,都是为了反衬那个未入画的人(观者)。0 d$ {) X7 P+ q r) M

小说《真相》由我们非常喜爱的浪人神探系列的作者李·蔡尔德(李查德)执笔,它参考了画作的构图,以一个三角关系为悬念(如同画里的三人),由“我”作为观察者代替未入画的人进来查询真相。结尾逆转,让三角的比例重归和谐圆融,非常巧妙。7 q+ U3 T6 _% l% k* \4 R

0 E' R$ r* L) \# I$ {/ j' R( }/ g+ N! I

& a0 x$ F% L/ B1 \3 d V海边的房间(Rooms by the Sea,1951)

2 I ~$ U& F6 H" d2 X 霍普曾说:“我一直被空房子所吸引,我经常与朋友讨论,那些没有人在意与关注的空房子看起来像什么。”是的,现在这幅是他1951年的名作《海边的房间》。在房间中引入大海和天空,或许更难过于引入他那著名的斜曲光影吧,但这幅画里三者并行不悖相得益彰,形成绝佳的构图。唯独缺少人,缺少那个敞开大门的房间的主人。于是,反而没有前几幅那么强烈的孤独感和疏离感了——他真是很迷恋空房间的存在方式啊。问题来了,看画的人在哪呢?他要引导我们进入怎样一个“空”房间。我莫名地想起那句“地球上最后一个人独自坐在房间里,这时,忽然响起了敲门声。”——据说这是世界上最短的科幻小说。

5 h$ m: \ G$ \4 M 好吧。尼古拉斯·克里斯托弗的同名短篇也算是科幻小说,带有一点点恐怖气息,鲜明的主题和张扬的想象力都值得反复回味。这是一篇带有德勒兹意义的强调“生成(becoming)”的内在性的文本,通过脑洞大开的叙述不断地剔除着“存在(being)”的先验性。其中“生成-两栖人”的想法简直可列为德勒兹“生成-不可感知”的道路上的新的一环了。

! T# C" K( k: B- i) _8 z" E; y, `% l& T, a

6 _" I/ J V% r0 \. e Y' p* O% M3 u: N- S" L5 R Y' p* O% M3 u: N- S" L5 R

VI夜游者(Nighthawks,1942)3 @4 ~1 Y$ n7 y; b: f

这幅霍普代表作,我前文也说过多次了。再度观看,我仍旧觉得充满了紧张感,明明是一个普通的街角,在这样的夜色、这样的咖啡馆、这样一群人,包括这样一个标题,综合起来让人有种身临谍战世界感觉,小小的封闭空间,各色人等,各怀鬼胎,这种强烈的疏离感真给了后世无数导演、作家不竭的灵感泉源。

R% x7 M2 k& l' D: {' t* w9 M 迈克尔·康奈利,当代最为知名的侦探小说作家之一,他的警探哈里·博斯系列真是圈粉无数(虽然我并不粉他)。据说这个故事是哈里·博斯系列一部新作的结尾,不知道是哪一本,估计还没有中译本。故事讲了博斯帮助一个富家女逃离其父亲的控制,不知道文本前面的剧情如何,单独看还是有点莫名其妙,而且没有特别亮眼的地方,整体上不尽如人意。也可能是因为我过分喜欢《夜游者》这幅画,会希望它配有更棒的故事吧。

3 m+ i- X* G0 D1 c5 W: g$ M' F( }6 a0 T$ F

! O5 a$ Q% z# O$ ~/ ?( T7 `9 r# c ! O5 a$ Q% z# O$ ~/ ?( T7 `9 r# c

VII铁路边的旅馆(Hotel by a Railroad,1952)$ e p1 l) I3 E5 p, O* C7 l

“十八世纪以来,人类的同情和了解不再源自于社群活动,而是来自于人们的漂泊经验。因此一种基本的疏离、沉默和孤独已成为人性和社群的载体,对抗着普通社会阶层的苛严僵固、冷漠无情和自私自利的闲适。” 雷蒙德·威廉斯这段话真是霍普许多画作的最佳注解。确实,霍普总是试图描绘城市中人们的孤独疏离,他有许多画描绘旅行中的人物,在火车站,在列车上,在旅店床边,在酒吧角落,这些人出走于他乡,看上去孤独无依、善感多愁,极易引起人们的共鸣。《铁路边的旅馆》,既有铁路又有旅馆,画中的两个人八竿子打不着,如同拼图游戏般同框出现,还真有点嘲讽和悲凉。 l9 f2 R# e3 i/ ~ G; B9 t

短篇《11月10日事件》,出自又一位悬疑小说大咖的手笔,杰弗里·迪弗,相信他的拥趸更是多的无以计数——毕竟他写过那么多跌宕起伏、重重反转、好看到爆的小说。这个故事核心梗比较单一,类似于《小径交叉的花园》,以传递秘密信息为目的(霍普这幅画在故事中是道具的作用,所以手法是不同于其他的作品的)。整体完成度相当高,算是非常别致的短篇经典。但毕竟是挂着“迪弗”的名字,谁不期待更为精彩的惊天逆转呢?! p& y3 c& K6 M, e% `

+ `) @- v) G3 P O

+ G4 j& w! x3 J! e VIII南特鲁罗教堂(South Truro Church,1930)' J8 n0 v# x' l

又一幅第一次见的作品,似乎是建筑写实画,但一眼看去并不觉得同旅游局发的那些风景明信片有什么差。建筑特写,似乎同我们心目中那个描述孤独的一代美国中产阶级的爱德华·霍普相去甚远。但事实上,曾有段时期,受欧洲游学期间印象派的影响,霍普在户外进行了大量而严谨的写生,一批没有人物的著名的建筑画因而诞生。仔细观察,相信创作这幅画时,霍普似乎回避了透视下的线条张力,反而强调建筑外观的几何构造,它不仅构造了建筑坚实的体积,同时表现了光线、风、空气拂过的感觉。这样,画中虽没有人烟,却显得教堂孑然独立,在视觉中心形成了某种苍凉而神圣的感觉。* f( d3 w) u( S0 _' m j" S* @

又一位我不认识的作者,克雷格·弗格森写的这篇《事业的需要》,或许是在这个集子里我最惊喜的一篇。在我概念里,短篇小说有惊人逆转必然重要,但是有惊人的和解才是令小说升华的关键。故事讲究起承转合,开始,发展,然后矛盾激化,情绪暴发或者情节逆转(当然也有很多暴发的时候便戛然而止的佳构),最后,如果收不回来,没有一个“温柔的奇迹”(浅田次郎语)作结,必然不够好。比如爱丽丝·门罗《逃离》中,出走的小马弗洛拉的突然出现,破解了一个无法解决的僵局,就是一个必然的奇迹时刻。《事业的需要》中也有一个奇迹时刻的出现,令整个故事奇妙而温暖。感谢它吧,赞美它吧。

' m: l! H8 F; j6 O( I7 H9 W0 K5 a0 V$ [6 Q& p

5 s0 a+ y8 Z: N& H5 p! S S IX纽约的房间(Room in New York,1932)

, j- U& X% Y7 J7 E% L% l4 Q 仔细看画,画中的房间似乎是住家,画中的男女似乎是一对夫妻;然而空气中又弥漫着一股散不去的疏冷和静谧,男人侧身坐在沙发里读报,女士在另一边的钢琴旁无聊地按着琴键——平整方正的构图中,被拘于房内的两人似乎暗示了一种一眼望到头的人生,透亮光线下的人物,被包装得光鲜而冷漠,对比那幅《铁路边的旅馆》的构图、明暗和两组男女的人物关系,非常有意思。

& V# J! a+ s; N" `5 `& P8 ? B 斯蒂芬·金的《音乐室》是那种非常讨巧的小故事,短小有趣,即使短篇故事,那种金式惊悚味依然饱满,一路让人猜不透还透不过气,不过实在太短了太讨巧了。也是,到了斯蒂芬·金这种级别的畅销作家,随便写几句都是宝了。. M: s+ W0 j" A: K9 {) F, `! a

/ x) E* w- [# X$ E5 }: p- f3 @

) [8 U0 l% R, e9 u X纽约电影院(New York Movie,1939): l: O9 f( s+ C; g

结合这幅画的时代背景,有评论说,画作鲜明的一分为二的形式,隐含了霍普内心对战争无形的恐惧,对未来发展的担忧,同时凸显了当时美国现代社会复杂的真实面……说实话,我看不出这么深刻。但是画作被一分为二的那么明显(似乎是两副拼图衔接在一起,一明一暗,一众一寡,霍普那著名的光线这次几乎都落在右侧入口持颐神游的女领座员身上了),观者的心情也会经历复杂的转折吧,譬如我,也几乎要置身画中,仿佛是远处观望的放映师,眼前一边是对影像的热爱及传承(《天堂电影院》一系列电影所表现的),一边是心怡许久的姑娘以及她的烦恼和忧愁……: Z8 O2 r- h, U: A

《电影放映师》,前一部分还真如我所想象的故事般展开,然后笔锋一转,成了一个有点恐怖的私惩恶人的黑色小说,让我不由得想到《屠宰场之舞》。再看这个不熟悉的作者名字,原来竟是写过《暗水》的那位乔·R.兰斯代尔,曾获得2001年爱伦坡奖最佳小说,以及多次布莱姆·斯托克奖提名和奖项。当然,他在国内尚不出名,但我可以负责任的推荐他的小说,真心好看啊。1 Z; Y; e7 z+ g- G3 K

/ v" `! [9 a. Y5 Q5 K" n

3 {5 R) p' N' u3 M$ A- q' K5 c XI城市屋顶(City Roofs,1932)

( x: b! b; g5 I0 w+ n 虽然是第一次看这幅画,但真的好喜欢,对,那满满的蕴含回忆的光线,让屋顶的世界连同自身一起步入天空。虽然我也喜欢日剧里的屋顶,也喜欢无间道的屋顶,但这幅画让我一下子回到了《教父II》的西西里。画中除了作为背景的摩天大楼,视觉焦点处皆是起起落落的各种钝角屋顶,烟囱,阁楼,工业厂房,一直连到远处天际。霍普借此虑掉了城市的喧嚣,同观者一道陷入岑寂。' ~1 Q v" i, K2 F+ _

盖尔·莱文是研究霍普的专家,写过他的传记,还编辑过他作品的编年目录。正如序言里布洛克介绍的,她这篇《牧师的收藏》“以虚构的方式呈现了艺术家生命终结时鲜为人知、不同寻常的片段,她对此拥有第一手材料。”文风是非虚构的纪实写法,其间虚实夹杂(有点艾柯等后现代作家的路数),我等外行读来傻傻分不清楚。

8 ~" F3 m I/ |8 f! [$ r1 }* |; _7 |6 A$ C

& G; ]( Z0 N; ] & G; ]( Z0 N; ]

XII办公室之夜(Office at Night,1940)% g y% R/ w5 R' P0 ] k

奥地利导演古斯塔夫·德池有一部电影《Shirley - Visions of Reality(雪莉:现实的愿景)》,借一位女性——雪莉,走进霍普的13幅名画,构成了当代社会历史的现实风景,电影里13个场景由霍普的13幅画作搭建起来,真是神奇的结构——这些霍普被幻化成电影,还原度竟高得令人啧啧称奇。其中有几幅也与这本集子里选的画作重叠,《办公室之夜》就是之一。我这里想说的是,电影虽然穷极无聊,我们能借此更专注于欣赏画面,感知构图、光线、色彩搭配,也是不错的。; Z. C6 }) \ ^$ O1 w- b

沃伦·摩尔(众多新生代的完全不知道的美国小说家之一)的同名短篇是个带点人鬼情未了感觉的奇幻短篇。当然,它没有那么煽情,而是胜在短小精妙,细节处理得好,让人蓦然一惊。但似乎情绪不够到位,既然已经成了《遁入虚无》中的奥斯卡,为什么没有更为诡谲的叙述?不想走朱川凑人(世奇)的路数,也完全可以试着加点欧美传统的吸血鬼之类的小惊喜嘛。我推荐俄国作家彼得鲁舍夫斯卡娅的俄式聊斋故事集《迷宫》,甚好的。9 |5 [0 z# V8 |, b* d# f# ? R

Y! [* I. G& E' n+ p- s

8 U7 ~4 D- }0 ?5 @ 8 U7 ~4 D- }0 ?5 @

XIII上午十一点(Eleven A.M.,1926)

0 r! a/ S8 Q }* z' x# h 既然叫《上午十一点》,那画中的裸女这个时间独坐窗前就可以引发各种遐思了。视觉焦点中的裸女苍白得出奇,虽显得突兀,却刚好介入到画作从右至左的明→暗变化中。她是那般的孤独、阴郁,连接近正午的阳光都无法温暖她——11点,太阳比较高了,就算有大大的落地窗,能引进的阳光也有限(即便如此,画中左下角的静物那般黯然还是极不正常的)。又或者阳光和苍白的胴体交错所组合成的无法形容的“惨白”(我只能想到这个词了)才是需要用心观看思考的吧。% j% r9 `, h% z+ |9 K

《窗边的女人》的这个略长的短篇写的真是非常有力量,叙事只紧抓着一点,步步紧逼,同时在手法和文体上不拘一格,就好像拳击手的出拳,虽然有进攻、防守、左边、右边、上三路、下三路等,但核心都是要迅速地击倒对方。欧茨是我非常喜欢的一位当代女作家,敢于探索创新,揭露各种阴暗现象,文风汪洋恣肆又能多种文体并行不悖,虽然猎奇的故事叙述和抓人的情节设置让她拥有一大批普通读者,但也不能否认她用文字构建当代美国生活全息图的追求。在文学作品的多产和高质上,我习惯将她同玛格丽特·阿特伍德并称北美文坛“双女王”。4 u4 a2 x# |5 z7 W. o9 t1 M4 W

% L3 h5 z6 x3 Z6 E0 h ?

; \. x5 z% P) d w+ M. X) d XIV旅馆(Hotel Room,1931)

+ E; _. }9 d- t( z+ i 阿兰·德波顿在《旅行的艺术》中写道,“霍普作品中的人物通常看起来都远离家乡;他们孤单地坐着或站着,在旅店床边上读着一封信……”这里说的就是这幅画吧。画中的女子坐在小旅馆房间里的床边,夜已然深了,她无心入睡,读着手里的什么文字,又或者根本读不进去;没有完全拉下的窗帘泄露了室外无边的黑夜,沙发上扔着的白底蓝花的披巾,地上堆着的行李,散落的高跟鞋以及柜子上摇摇欲坠的圆顶帽,这些小细节一下子把漂泊感凸显出来了。确实,霍普描绘的旅人,总是那样孤独忧伤,那样容易引起共感。

2 X: l3 }: D8 n$ n/ ^4 R 《静物1931》的小说我并没看的很懂,故事是看完了,但是这题目是何意?是虚构的故事,是历史小说,还是真人真事改编(据说作者克里斯·奈尔斯科特是写历史推理的好手)?故事也涉及《电影放映师》里的“私刑”主题,这里是群体对群体的私刑,有种族歧视,有对贫民权益的践踏,包括后来上升到“为真理而撒谎”,反映的这些主题都是严肃深刻的。作者写起来也是不疾不徐,慢慢地将情绪加足,然后给予读者深深地震撼。- T& b a7 |7 o* v" D- u, |

: F5 n% R3 ]3 y) \3 i' U$ H. l ' A, O4 U6 Q! M. `5 d; k! E; \ ' A, O4 U6 Q! M. `5 d; k! E; \

XV夜之窗(Night Windows,1928)' f8 M* v) k. X7 R

大家都知道霍普画作受黑色电影的影响,当然也知道他对后世电影的影响,很多大导演都在学他的构图和光线运用。德国新浪潮四杰之一的维姆·文德斯被问及此,曾说“你可以清楚相机在哪。”这幅《夜之窗》你说他影响了希区柯克的《后窗》也有可能(电影里还确实也有一个展示美背和翘臀的女子在窗前的镜头)。《夜游者》中未入画的窥视之眼比较含蓄,借着题目点了一下;这幅明显得多,它捕捉了一个精彩的瞬间,视觉中心那个窗内背对着半蹲的女子,好像看画的人立刻成了对面楼内那双偷窥的眼睛。

. ^& v: ~9 k1 T% K' r6 f- _# g% R 同名短篇是一个黑色复仇故事,可以说所以十七篇霍普故事里与我对画作的想象最为相符的一个。我想象这幅画的时候,先把结局想出来了,作者明显更会讲故事,整个氛围有艾拉·莱文的味道——虽然乔纳森·桑特洛弗这个名字,我还未曾听说过。故事的画面感很好,也充满行动力,几处希区柯克或罗曼斯基的电影名字辅助结构般的依次出现,读懂的人会会心一笑。3 ~0 |6 A( m q5 I

. v; ` H7 _6 k$ L, I, T% d K( c) g

! Y# Q! T7 u0 Y; n& b XVI阳光中的女人(A Woman in the Sun,1961)

* J' u/ R0 u/ w6 @2 s( I 光对于霍普而言,具有一种极重要的精神性,这没有疑问。在他很多作品,尤其是越来越晚近的作品中,光渐渐地以一种类似“实体物”的方式存在,成为唯一的主题(或角色)。这幅61年的《阳光中的女人》中,霍普式的光块处在画面正中偏下方的位置,通过与暗影的区分来突出偏左侧的女性主体的形象,以显示了她被召唤、被救赎的可能性。我常觉得霍普的光棱角分明,无论室内或室外,都多少带着某种冷冷的感受(《城市屋顶》或许是个例外)。有评论家说这种被霍普刻意营造的(冷冷的)光带有接近宗教绘画“圣光”的效果。女人在“圣光”中裸露自己敞开自己,也可能象征某种跳出窠臼获得新生。 B1 Y2 K% H9 _7 m7 t: ~

为它撰文的是位叫贾斯汀·斯科特(我不了解的)的作者。相比一些佳构来说略显平庸,故事的一点悬念因为这幅画的题目和构图算是泄了底。不过,也确实是少有的严丝合缝按照画作来构思的短篇故事,当我们都猜到的结尾来临,某种救赎不仅被赋予女主角,也应该被赋予看故事的我们。

& Y3 {. A& g- f" H6 P

3 H! k' M4 ^5 h9 m

- x, k5 ^* w% l3 F XVIII自助餐厅(Automat,1927)' c. Z/ s e; t9 `; J0 _

夜已深,空旷而孤寂的自助餐厅内,一位女士独自喝着一杯咖啡。寒冷和倦意袭来,让人更为不安。画中的女士形象仿佛越来越小,与整个外部空间形成强烈的挤压感,方正的餐厅内,完整的黑夜透过玻璃窗进入,她越是瑟瑟发抖,越是紧张得忘了脱掉另一支手套,也就越是显示了她的不安与孤寂,背叛与失落。阿兰·德波顿说在这幅画中,“霍普试图让我们同画中独品孤独的女士产生共鸣。她看上去高贵大方,但也许太容易相信别人,过于天真,她似乎在生活中着着实实地碰了一次壁。霍普让我们将心比心,设想她的处境……”我可以得意地说一句英雄所见略同吗?# ] b9 B7 n) C- I# g

而布洛克这篇压轴短篇《自助餐厅之秋》,表面似乎竟同我对画作的理解南辕北辙。这是一个老派的带着点恶趣味的短篇,相对于有几篇实在精彩的书写来说,老布这次太中规中矩了(难道他也因为奉霍普为偶像的缘故而束手束脚?)。故事中的女士似乎成功了,但我们要不要想象她的好运是否保持不断,她是否能摆脱命途多舛迎来正常的人生呢,于是故事里的好运和小小胜利反而颇有讽刺意味了。——难不成正是她过于天真才走到今天的地步,只得伪装一个世故的骗子方能勉强为生,却仍活的心惊胆战不知所终。这么看来,老布凭此文得了去年的爱伦坡最佳短篇也并不全是因为他名声在外吧。

! g& O( Z0 s6 ^. ]1 U _# J$ }* L

& v' B, |% I8 o

3 H7 }* [( I( w4 t2 i 写这篇文章的时候,偶尔会想起芬兰导演阿基·考里斯马基,他的电影也充满着抹不去的疏离感,在光怪陆离的对叙事中,对各种类型片的古怪模仿下,可以看到对城市中最日常的静物的描绘,加上最普通的男男女女在片中那些一板一眼、莫名脱戏的演技,真像是一次霍普的北欧之旅。霍普那些岿然独立的建筑,冷漠而粗糙的人物形象,还有那光影调度和构图,也能在阿基的影片里感受些许。比如刚刚得了银熊奖最佳导演的《希望的另一面》。

6 R' e+ c7 q& K& Z+ j8 A 整体来说,这十七篇霍普故事各有特色,斑斓多样。虽说不上个个都精彩绝佳,也几乎都有中上水准,作为通俗的短篇小说集,非常适合挤地铁,如厕,等人,装逼,撩妹……

0 {3 N" n/ i. e, D" R. \ 以上。

{& I A( w- J- p" k

5 X8 F. e; z& z" D0 F4 t4 T0 ^: h( ?& S- A5 Y& a6 a

r8 ~% k4 u {+ [9 G

9 l3 m a* M2 }/ V$ \

|

|